|

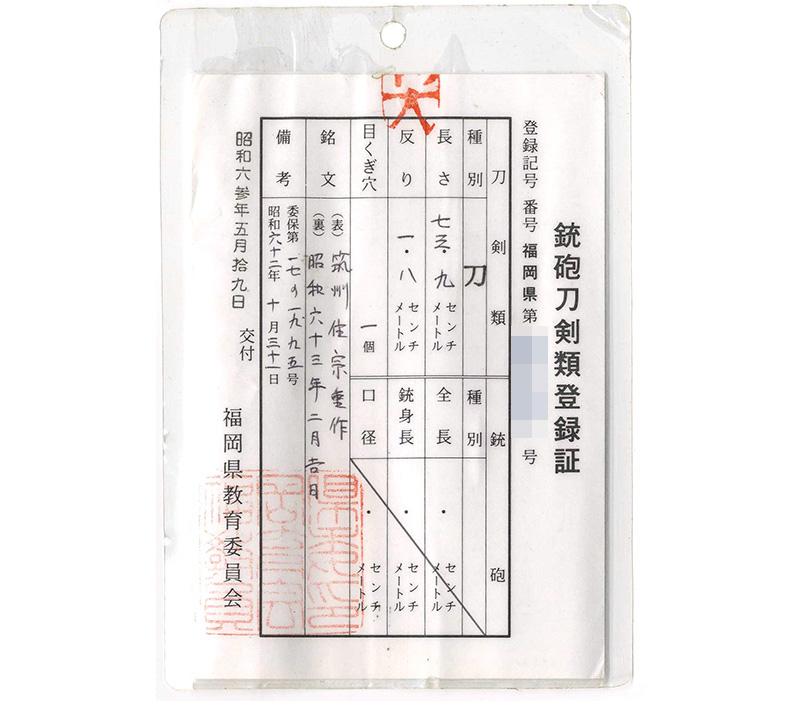

日本刀 刀 筑州住宗重作 (笹露の作者)

昭和六十三年二月吉日

katana [chikushu-ju muneshige saku SHOWA 63]

|

| 居合試斬向 for iai and tameshigiri |

品番:2510-1074 |

| 黒塗鞘打刀拵付き 白鞘入り |

| 刃長 Blade length(HA-CHOU) | 73.9cm (二尺四寸四分弱) |

| 反り Curvature(SORI) | 1.8cm |

| 元幅 Width at the hamachi(MOTO-HABA) | 3.28cm |

| 元重 Thickness at the Moto Kasane | 0.64cm |

| 鎬重 | 0.68cm |

| 先幅 | 2.37cm |

| 先重 | 0.48cm |

| 彫物 | 表裏棒樋 |

| 刀身重量(裸身) | 660g |

| 刀身重量(鞘を払って) | 995g |

| 茎 | 生ぶ | | 国 Country(KUNI)・時代 Period(JIDAI) | 筑前国 福岡:現代刀 昭和六十三年(1988)

chikuzen fukuoka : (Modern product) SHOWA 63 (1988) |

|

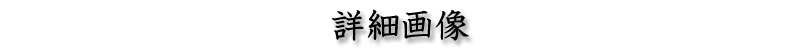

| 登録 |

登録: 福岡 昭和63年5月19日 |

| 鑑定書 |

- |

|

|

【コメント】

宗重刀匠の本名は古城重昭、昭和7年生。入選等の受賞多数。師は宗勉刀匠の父である宗弘刀匠。

宗勉刀匠とは兄弟弟子の関係になり、同じ宗鍛錬所で作刀をしています。

その作刀は宗勉刀匠と同様に、よく切れる現代の業物として斬れ味に定評があり、名刀「笹露」の作者としても有名です。

※笹露(ささのつゆ)

室町時代後期より、刀の切れ味の良さを示すため茎にその旨を刻すことが行われるようになり、截断の能力が茎に刻されたものを截断銘と呼んでいる。

また、具体的な截断能力を特に示さず、その切れ味を世の中の事象に例えて刻したものもままみられ、それらの号銘は刀の通称としても広く知られるようになった。

笹露の号も、鞘を抜き払えば間をおかず相手が切って落とされるという鋭い切れ味を、笹の葉に付いた露は払えばすぐに落ちることになぞらえたもの。

この号が付けられた刀には、槙嶋監物の所持銘のある孫六兼元の他、池田輝政の家臣八田豊後守の佩刀郷義弘があり、

新刀期には柳生連也斎所持の秦光代の脇差等が知られている。

|

販売済

Sold

|

|

|

|