|

短刀 包真(末手掻)

tantou [kanezane] (sue tegai)

|

| 日刀保 特別保存刀剣 NBTHK Tokubetsu Hozon |

品番:2210-3032 |

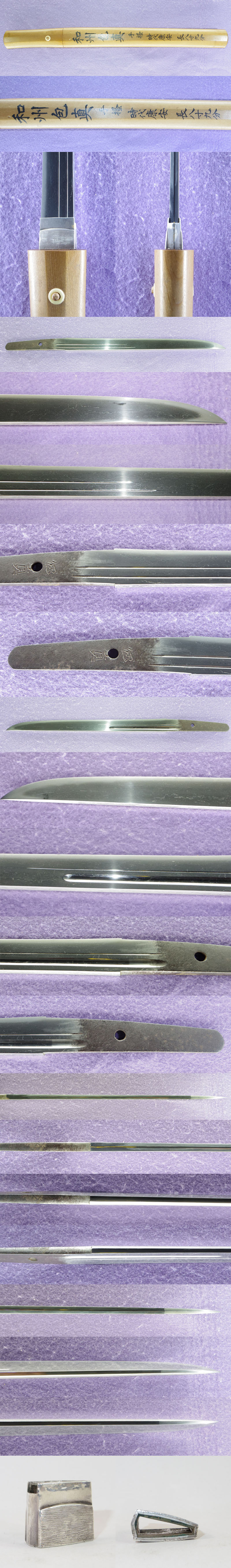

| 白鞘入り |

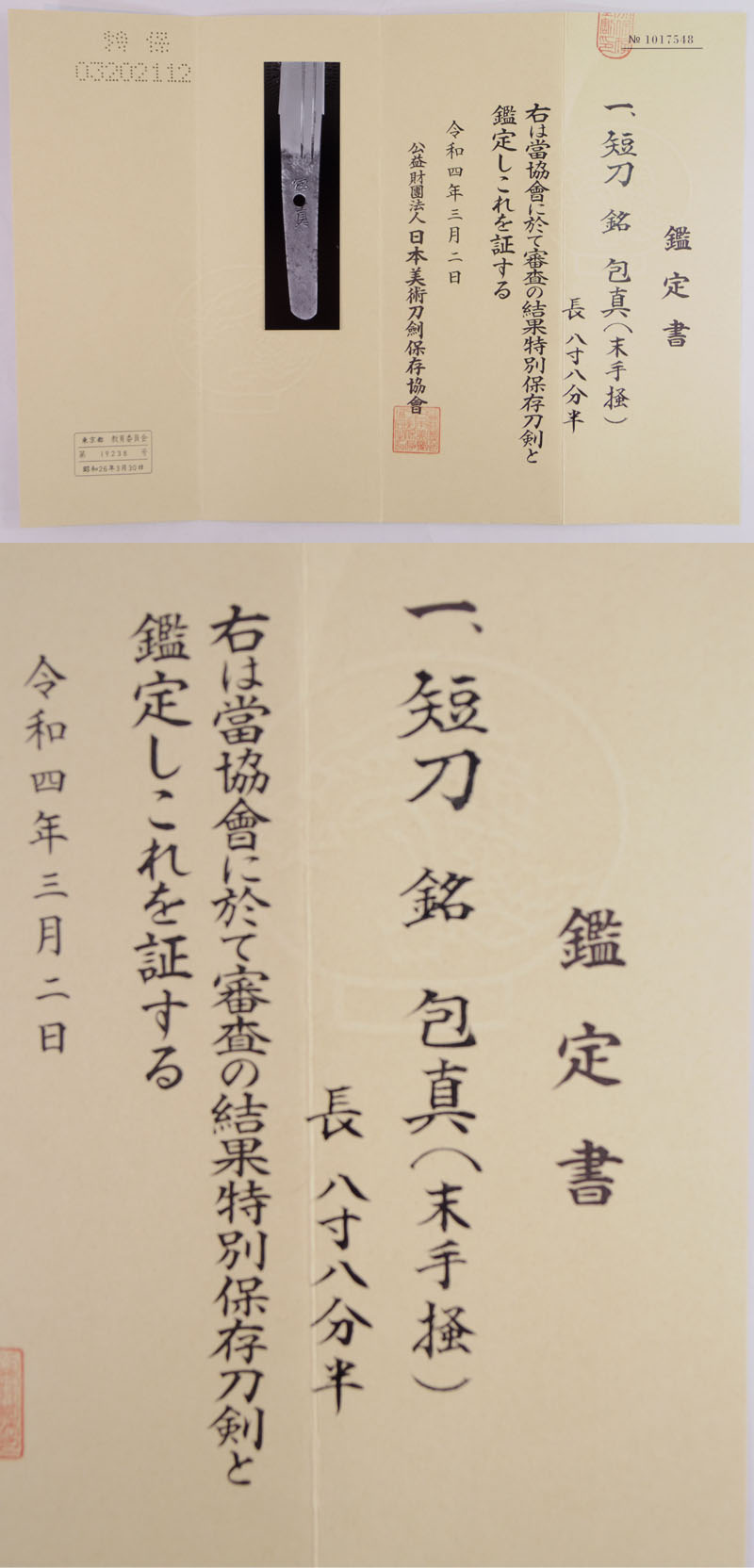

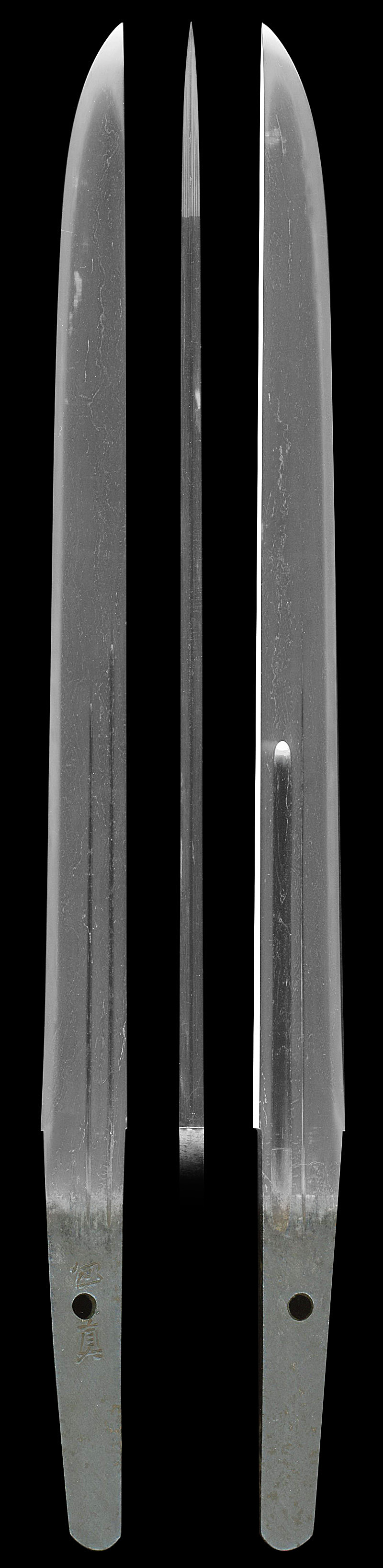

| 刃長 Blade length(HA-CHOU) | 26.9cm (八寸八分半) |

| 反り Curvature(SORI) | 0cm |

| 元幅 Width at the hamachi(MOTO-HABA) | 2.27cm |

| 元重 Thickness at the Moto Kasane | 0.61cm |

| 茎 | 生ぶ |

| 彫物 | 表 護摩樋 裏 腰樋に添え樋 | | 国 Country(KUNI)・時代 Period(JIDAI) | 大和国:室町時代

Yamato : The Muromachi era.15 century. |

|

| 登録 |

東京 第19238号 昭和26年3月30日 |

| 鑑定書 |

公益財団法人 日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書 令和四年三月二日 |

|

|

【コメント】

初代包真(南北朝時代の康安頃 1361)は手掻包長の子で二代手掻包永の門人と言う。

二代包真は室町時代の応永頃(1394)、三代包真は室町時代の嘉吉頃(1441) 四代包真は室町時代の康正頃(1455) 五代包真室町時代の永正頃(1504) 六代包真室町時代の天正頃(1573)に鍛刀したと言う。

手掻派は大和五派の一つで奈良東大寺の西の正門である輾磑門(てんがいもん)の門前に住して東大寺に従属し、鎌倉時代後期の包永を祖とし室町時代まで続きます。

包氏、包友、包吉、は後に美濃に移住し「包」の字を「兼」に改め、それぞれ兼氏、兼友、兼吉、と名乗ったと云われたいます。

その手掻派の中で室町時代の物を総称し末手掻と称します。

|

販売済

Sold

|

|

|

|